Ciò che resta è solo pubblicità

Ripercorrere il passato per leggere al meglio il presente e proiettarci nel futuro della comunicazione. Non parleremo di social, ma di socialità.

Ciao,

ti scrivo perché ho bisogno di confrontarmi con te su un tema che ci è caro: la comunicazione. Sappiamo entrambi quanto sia importante mettere in comune qualcosa con qualcuno: è il significato profondo di questa meravigliosa parola, tanto semplice eppure così complessa. Non basta esprimersi, dire, veicolare un messaggio. Per comunicare dobbiamo sentire come l'altro. I Greci usavano la parola "simpatia", da sym + pathos, letteralmente "provare emozione con".

Non so se sia mai stato un prodigio, di sicuro sono stato un ragazzo. Uno di quelli che, nella prima Era dei social, si sono ritagliati un ruolo – piccolo o grande – all'interno di quella che è stata definita "blogosfera". Oggi, a poco più di quarant'anni, un ragazzo non lo sono più; per quanto avere a che fare con il digitale mantenga giovani, consuma più del previsto.

È bene che te lo dica subito: non rinnego nulla. Né la curiosità verso questi strumenti straordinari che ci hanno permesso di metterci in contatto con tutti, di abbattere – come dice la mia amica Domitilla Ferrari – "i gradi di separazione" con le altre persone, di conoscere meglio i nostri interlocutori prima ancora di parlarci, né tutto ciò che tali aspetti hanno comportato: le soddisfazioni personali e professionali, i libri, gli speech, le parole scritte online, la dopamina ogni volta che qualcuno apprezzava un mio contenuto. Non c'è nulla che non rifarei.

Prima che in Italia arrivassero i social, avevo un blog, si chiamava Boavida – c'è chi ancora me lo ricorda, sorridendo. Era stato creato su Myspace, era tutto giallo, c'era persino la musica che partiva a tutto volume appena qualcuno si connetteva all'URL. Raccontavo dei miei viaggi, scrivevo una sorta di diario quotidiano e condividevo i link su Live Messenger, come status. Dal momento in cui è arrivato Facebook, l'ho messo da parte, ho iniziato a condividere lì le mie sensazioni e le canzoni che mi piacevano, a commentare i risultati della mia squadra di calcio. A esprimermi. Quando vedo quello che scrivevo più di dieci anni fa, mi vergogno. Con tutto il cuore. È cambiato tutto: il linguaggio, la sensibilità, la modalità, il peso che darei a un singolo argomento. Soprattutto, sono cambiato io. E le persone intorno a me. Eppure mi sembra di vedere tanta gente che non si cura di questo, che continua a utilizzare i social come se nulla fosse accaduto in questi dieci anni.

Una decade. Quante cose accadono in una decade? E come cambiano le generazioni?Ci pensi che, adesso, a ricoprire i ruoli di prestigio ci sono persone che non conoscono un mondo senza social?

Abbiamo un dovere e una missione: ripercorrere il passato per leggere al meglio il presente e proiettarci nel futuro della comunicazione. Non parleremo di social, ma di socialità.

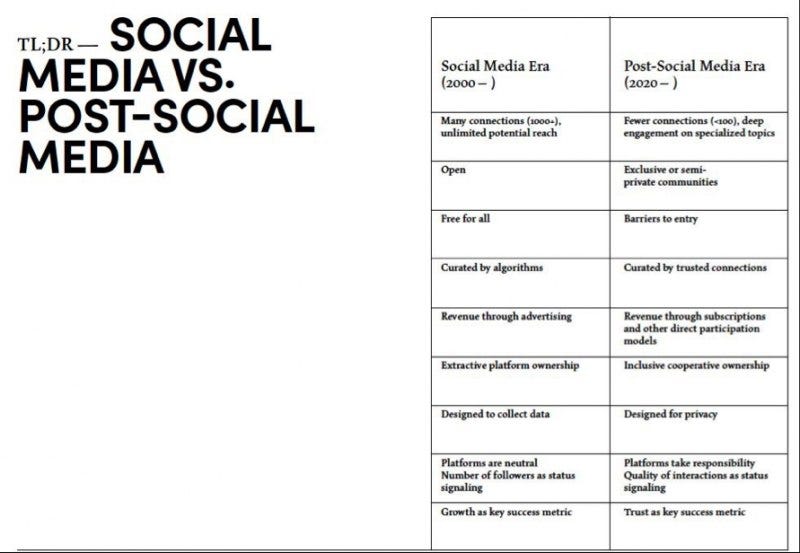

La Post Social Media Era la viviamo già.

Ci sono contenuti ovunque: quando dobbiamo scegliere una serie da guardare, ci muoviamo tra cinque o sei piattaforme diverse. Possiamo seguirne di lunghe o brevi, da due ore o da venti minuti, scegliere di leggere un libro o di ascoltarlo; ci sono persino aziende che vendono direttamente i riassunti dei best seller. Sulle nostre TV c'è YouTube, i bambini non devono aspettare più una settimana per vedere la puntata successiva di un cartone animato. E così si perdono il gusto dell'attesa e il potere creativo generato dalla noia. Abbiamo dimenticato cosa sia la noia e l'abbiamo sostituita con la paura di non esserci, di perderci qualcosa: è la FOMO, Fear of missing out – da un po' di tempo a questa parte, io invece sto sperimentando la Joy of missing out. Gli adolescenti non riescono a vedere una partita di calcio in televisione, dopo cinque minuti il loro livello di attenzione è già calato. Li chiamano "Highlight Generation" e per loro hanno anche iniziato a trasmettere una partita in verticale, su TikTok.

Questa abbondanza di contenuti non è sinonimo di qualità: ci rendiamo conto che non basta una vita a guardare, leggere e ascoltare tutto e quindi andiamo in affanno perché sentiamo di non farcela. Per attirare – e meritare – l'attenzione, dobbiamo costruire community sempre più fedeli, generare contenuti che siano una promessa, scegliere con sempre più attenzione dove pubblicarli e perché. Ristabilire una gerarchia dei contenuti e capire se non siamo stati troppo generosi con i social in questi anni. In cambio di cosa, poi? Non è un mistero che per la gratuità, la connessione e la dopamina di cui parlavamo prima ci abbiano chiesto dati, consenso e informazioni. A volte lo abbiamo fatto con coscienza, altre volte meno. Ma non è questo il problema. Almeno non è quello che mi preme, in tutta sincerità.

Trovo sia essenziale capire insieme a te come sarà il futuro, se continueremo a fidarci e affidarci a un algoritmo, se continueremo a consigliare alle aziende di presidiare ogni piattaforma, e perché. Più passano gli anni, più mi rendo conto che la comunicazione è una scienza inesatta. A me interessa molto di più l'errore, la parola capace di far sorridere, di commuovere, di far alzare le persone dalla sedia e di far loro fare qualcosa. Conoscere il potere di una telefonata, di una conversazione tra due persone che stanno passeggiando – e camminando i pensieri si levigano, è una regola fisica –, dell'incontro di persona, della visita non prevista. Di un messaggio non scontato su WhatsApp, di un post all'orario sbagliato, di una condivisione non prevista, di un piano editoriale buttato nel cestino del Mac – hai mai provato ad alzare il volume e a goderti il suono che fa quando clicchi su "Svuota"?

Abbiamo dato consigli e regole che andavano bene per un'epoca che non c'è più. Ne sta iniziando una nuova, in cui c'è bisogno di modelli più collaborativi e partecipativi, di community più inclusive, di purpose sempre più ambiziosi. Di aggiungere P a quelle di Kotler – gloria imperitura a lui – e, mentre scrivo e penso a People, Platform, Privacy e Planet, mi viene in mente la più antica e difficile del mondo: Peace. Perché non può esserci pace lì dove c'è manipolazione costante, dove ci sono fake news, dove lo storytelling diventa un modo, il modo, per governare le percezioni. Su piattaforme che, grazie all'odio e ai litigi, assumono uno strapotere e vendono sempre più advertising.

Parliamo di quanto sia importante mettere in comune qualcosa con qualcuno, ma con responsabilità e con uno scopo. Ciò che resta è solo pubblicità. O qualcosa di molto simile.

Stamattina volevo condividere con te l’intro del mio prossimo libro in uscita, Post Social Media Era. Spero ti abbia fatto venire voglia e curiosità di leggerlo. E di rispondermi. Buona Pasqua a te e a tutte le persone a cui vuoi bene. E anche a quelle a cui non ne vuoi.

Non sono un esperto di comunicazione anzi essendo “felicemente geometra” godo di una formazione scolastica generalista che mi ha dato la sensibilità di approfondire tanti argomenti e di vivere tante esperienze che hanno nutrito in maniera sana ed equilibrata la mia autostima.

La parola algoritmo deriva dal nome di "al-Khwarizmi", importante matematico arabo del nono secolo.

Il mondo dell’economia e della finanza si nutre di algoritmi ma noi siamo persone, non numeri e quindi amo altri valori: l’educazione, il rispetto, la consapevolezza, l’empatia o come dici tu per la comunicazione “Non basta esprimersi, dire, veicolare un messaggio. Per comunicare dobbiamo sentire come l'altro. I Greci usavano la parola "simpatia", da sym+ pathos, letteralmente "provare emozione con" , aggiungo “EMOZIONARSI PER EMOZIONARE”.

L’utilizzo degli algoritmi falsifica la vera essenza dell’essere umano o lo tratta come un prodotto. Condivido: parleremo sempre meno di social ma apprezzeremo sempre più la socialità; ci ritroveremo sempre più in ciò che ci farà riconoscere come esseri umani, con pregi e difetti, ma l’importante che emani sincerità

Secondo me non hai nulla di cui vergognarti. Eri tu, volevi dire e condividere quelle cose. Ci sta che ora la pensi e scriveresti diversamente. Ma rimani comunque tu.